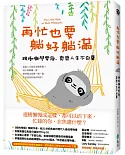

別再勉強自己和別人來往,不是很好嗎?

發現孤獨的價值,讓自己更自由。

發現孤獨的價值,讓自己更自由。

▍能感受到孤獨,是身而為人特有的能力。▍

為了想被認同,我們群居取暖;

為了彼此「連線」,我們過度羈絆。

孤獨不是無視他人,也不是拒絕社會,

而是與社會共生,並且思考自己是個什麼樣的人。

孤獨,究竟是什麼?

|為什麼我們排斥了孤獨如此珍貴的感覺?|

- 寂寞其實只是我們的主觀意識打造的

- 「孤獨死」的人難道就一定真的孤獨嗎?

- 世上充斥著將寂寞視為不堪狀態的虛構假象

- 被「集體意識」綁架的我們只會感到更空虛

- 拼命想得到別人的認同,會讓我們更寂寞

- 孤獨的狀態,是為了即將到訪的快樂做準備

- 真正心靈相通的朋友,沒必要經常見面聯絡

- 不懂得思考的人,才是最寂寞的人

- 孤獨就像減重,可以讓身心更健康

- 接受孤獨,其實是讓自己更自由

名人推薦

作家|詹宏志

作家|馬家輝

樂評家|焦元溥

身心靈作家|張德芬

資深臨床心理師|陳品皓

────品嘗孤獨推薦