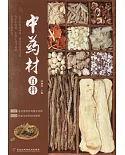

分上、下兩編。上篇總論,介紹了中藥的起源和沿革,並重點說明了有關中藥的基本理論和一般知識;下編各論,是各種藥物的介紹。

收載藥物210種,按照藥物的功用,予以分類。在每類藥物之前,冠以概說,說明本類藥物在功用上的共同點和不同點。在各種藥物之下,列有主要產地、人藥部分、形態、炮制、性味、歸經、功用、主治等項,均以中醫的理論體系來說明各種藥物的臨汪應用問題。

在每類藥物之后,又列有功用歸納簡表,以幫助讀者了解該類藥物的主要內容。所列藥名旁括號內的小字,如「本經」、「綱目」等字樣,即表示該藥的原出處。

目錄

上篇 總論

第一章 中藥發展概況

第一節 中藥的起源

第二節 歷代本草簡介

一、漢代以前(公元220年以前)

二、魏晉、南北朝時代(公元220~589年)

三、隋、唐、五代時代(公元589~960年)

四、宋、金元時代(公元960~1368牟)

五、明代(公元1368~1644年)

六、清代(公元1644~1912年)

第二章 中藥的一般知識

第一節 命名

第二節 分類

第三節 采集

第四節 貯藏

第三章 中醫基本理論概念

第一節 陰陽五行

一、陰陽

二、五行

第二節 藏象

一、臟腑

二、經絡

三、營衛氣血

第三節 診法

一、整體觀念和辨證論治

二、八綱四診

第四章 中藥運用的基本規律

第一節 性能

一、四氣五味

二、升降浮沉

三、補瀉

第二節 歸經

第三節 配伍

第五章 中藥的炮制

第一節 炮制的目的

第二節 炮制的方法

第六章 制劑和劑量

第一節 制劑

第二節 劑量

第七章 禁忌和服藥法

第一節 禁忌

一、妊娠用藥禁忌

二、服藥禁忌

第二節 服藥法

第八章 結語

下篇 各論

第一章解表藥

第一節發散風寒藥

麻黃

桂枝

細辛

荊芥

紫蘇

防風

生姜

第二節發散風熱藥

柴胡

葛根

升麻

豆豉

薄荷

菊花

牛蒡子

第二章涌吐藥

甜瓜蒂

藜蘆

膽礬

第三章瀉下藥

第一節攻下藥

大黃

朴硝 附:芒硝 元明粉

巴豆

第二節潤下藥

火麻仁

郁李仁

蜂蜜

第四章滲濕逐水藥

第一節 滲濕藥

木通 原名「通草」

車前子

茯苓

豬苓

澤瀉

防己

通草

滑石

薏苡仁

第二節逐水藥

大戟

蕪花

甘遂

牽牛子

葶藶子

第五章祛風濕藥

羌活

獨活

蒼術

秦艽

五加皮

白花蛇

烏蛇

第六章祛寒藥

附子 附:烏頭

肉桂

干姜 附:炮姜

吳茱萸

丁香

草果

艾葉

第七章祛暑藥

香薷

藿香

佩蘭

白扁豆 附:扁豆衣

第八章清熱藥

第一節 清熱降火藥

石膏

知母

玄參

梔子

夏枯草

黃連

黃芩

黃柏

龍膽

鴉膽子

茵陳蒿

第二節 清熱涼血藥

犀角

生地黃

牡丹皮

地骨皮

青蒿

白頭翁

紫草

金銀花

連翹

射干

第九章止咳化痰藥

第一節止咳平喘藥

杏仁

桔梗

前胡

紫菀

款冬花

百部

馬兜鈴

旋覆花

蘇子

萊菔子

第二節清化熱痰藥

貝母

天竹黃

桑白皮

瓜蔞 附:蔞仁、天花粉

每蛤殼

昆布

海藻

常山

第三節溫化寒痰藥

半夏

天南星 附:膽星

白附子

白芥子

第十章理氣藥

香附

木香

烏藥

橘皮

青皮

砂仁

白蔻仁

厚朴

枳實 附:枳殼

沉香

第十一章理血藥

第一節行血藥

丹參

芎勞

赤芍

郁金

延胡索

蒲黃

五靈脂

乳香

沒藥

牛膝

桃仁

紅花

益母草 附:茺蔚子

第二節止血藥

參三七

白及

仙鶴草

側柏葉

茜草

地榆、

槐花

烏賊骨

第十二章補養藥

第一節 補氣藥

人參 附:太子參

黨參

黃芪

白術

山藥

甘草

第二節助陽藥

鹿茸

蓯蓉

杜仲

續斷

補骨脂

益智仁

冬蟲夏草

蛤蚧

第三節補血藥

熟地黃

當歸

何首烏

阿膠

第四節養陰藥

西洋參

沙參

石斛

白芍

天門冬

麥門冬

枸杞子

龜板

鱉甲

第十三章芳香開竅藥

菖蒲

牛黃

麝香

蘇合香

安息香

第十四章安神鎮驚藥

第一節安神定志藥

酸棗仁

遠志

珍珠

琥珀

丹砂

磁石

第三節鎮驚熄風藥

羚羊角

石決明

天麻

鉤藤

虎骨

蜈蚣

全蠍

白僵蠶

第十五章固澀藥

第一節斂汗澀精藥

浮小麥

麻黃根

龍骨

牡蠣

五味子

桑螵蛸

山茱萸

第二節澀腸止瀉藥

烏梅

石榴皮

訶子

肉豆蔻

第十六章消化藥

第一章 中藥發展概況

第一節 中藥的起源

第二節 歷代本草簡介

一、漢代以前(公元220年以前)

二、魏晉、南北朝時代(公元220~589年)

三、隋、唐、五代時代(公元589~960年)

四、宋、金元時代(公元960~1368牟)

五、明代(公元1368~1644年)

六、清代(公元1644~1912年)

第二章 中藥的一般知識

第一節 命名

第二節 分類

第三節 采集

第四節 貯藏

第三章 中醫基本理論概念

第一節 陰陽五行

一、陰陽

二、五行

第二節 藏象

一、臟腑

二、經絡

三、營衛氣血

第三節 診法

一、整體觀念和辨證論治

二、八綱四診

第四章 中藥運用的基本規律

第一節 性能

一、四氣五味

二、升降浮沉

三、補瀉

第二節 歸經

第三節 配伍

第五章 中藥的炮制

第一節 炮制的目的

第二節 炮制的方法

第六章 制劑和劑量

第一節 制劑

第二節 劑量

第七章 禁忌和服藥法

第一節 禁忌

一、妊娠用藥禁忌

二、服藥禁忌

第二節 服藥法

第八章 結語

下篇 各論

第一章解表藥

第一節發散風寒藥

麻黃

桂枝

細辛

荊芥

紫蘇

防風

生姜

第二節發散風熱藥

柴胡

葛根

升麻

豆豉

薄荷

菊花

牛蒡子

第二章涌吐藥

甜瓜蒂

藜蘆

膽礬

第三章瀉下藥

第一節攻下藥

大黃

朴硝 附:芒硝 元明粉

巴豆

第二節潤下藥

火麻仁

郁李仁

蜂蜜

第四章滲濕逐水藥

第一節 滲濕藥

木通 原名「通草」

車前子

茯苓

豬苓

澤瀉

防己

通草

滑石

薏苡仁

第二節逐水藥

大戟

蕪花

甘遂

牽牛子

葶藶子

第五章祛風濕藥

羌活

獨活

蒼術

秦艽

五加皮

白花蛇

烏蛇

第六章祛寒藥

附子 附:烏頭

肉桂

干姜 附:炮姜

吳茱萸

丁香

草果

艾葉

第七章祛暑藥

香薷

藿香

佩蘭

白扁豆 附:扁豆衣

第八章清熱藥

第一節 清熱降火藥

石膏

知母

玄參

梔子

夏枯草

黃連

黃芩

黃柏

龍膽

鴉膽子

茵陳蒿

第二節 清熱涼血藥

犀角

生地黃

牡丹皮

地骨皮

青蒿

白頭翁

紫草

金銀花

連翹

射干

第九章止咳化痰藥

第一節止咳平喘藥

杏仁

桔梗

前胡

紫菀

款冬花

百部

馬兜鈴

旋覆花

蘇子

萊菔子

第二節清化熱痰藥

貝母

天竹黃

桑白皮

瓜蔞 附:蔞仁、天花粉

每蛤殼

昆布

海藻

常山

第三節溫化寒痰藥

半夏

天南星 附:膽星

白附子

白芥子

第十章理氣藥

香附

木香

烏藥

橘皮

青皮

砂仁

白蔻仁

厚朴

枳實 附:枳殼

沉香

第十一章理血藥

第一節行血藥

丹參

芎勞

赤芍

郁金

延胡索

蒲黃

五靈脂

乳香

沒藥

牛膝

桃仁

紅花

益母草 附:茺蔚子

第二節止血藥

參三七

白及

仙鶴草

側柏葉

茜草

地榆、

槐花

烏賊骨

第十二章補養藥

第一節 補氣藥

人參 附:太子參

黨參

黃芪

白術

山藥

甘草

第二節助陽藥

鹿茸

蓯蓉

杜仲

續斷

補骨脂

益智仁

冬蟲夏草

蛤蚧

第三節補血藥

熟地黃

當歸

何首烏

阿膠

第四節養陰藥

西洋參

沙參

石斛

白芍

天門冬

麥門冬

枸杞子

龜板

鱉甲

第十三章芳香開竅藥

菖蒲

牛黃

麝香

蘇合香

安息香

第十四章安神鎮驚藥

第一節安神定志藥

酸棗仁

遠志

珍珠

琥珀

丹砂

磁石

第三節鎮驚熄風藥

羚羊角

石決明

天麻

鉤藤

虎骨

蜈蚣

全蠍

白僵蠶

第十五章固澀藥

第一節斂汗澀精藥

浮小麥

麻黃根

龍骨

牡蠣

五味子

桑螵蛸

山茱萸

第二節澀腸止瀉藥

烏梅

石榴皮

訶子

肉豆蔻

第十六章消化藥

網路書店

類別

折扣

價格

-

新書87折$151